Ainda me lembro muito bem daquela tarde de primavera, em 2010, quando entrei pela primeira vez nos bastidores de um teatro – no caso, o Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes – para assistir a um ensaio. A luz começava a cair quando cruzei a praça e entrei no velho teatro pela porta lateral. Eu estava ali para assistir ao ensaio do musical Era no tempo do rei, do qual era co-roteirista. Cumprimentei o guarda, me identifiquei e entrei. Depois de subir a meia dúzia de degraus que levava a uma espécie de hall de serviço, olhei em torno e não vi ninguém. Por alguns segundos, fiquei desorientada, sem saber o que fazer. Mas havia diante de mim uma porta de mola, sem maçaneta, e pensei ter ouvido um murmúrio por trás dela. Empurrei essa porta e, ao fazer isso, penetrei num outro mundo – o mundo do teatro. De suas entranhas, de seu avesso. A porta de mola me colocou dentro dele, de imediato. Não era noite, nem dia naquele lugar. Não era hoje, nem ontem. Era teatro.

O lugar onde se prepara um sonho é um mundo irreal, que nos envolve e cobre como água, que nos entra pelos poros, como eu logo iria constatar. É diferente de simplesmente assistir a uma peça. É conhecer o outro lado do espelho.

Estava escuro, mas percebi que ali era a coxia. Olhei para cima. Um pé-direito altíssimo, todo cruzado de barras e vergalhões, onde se plantavam dezenas de pontos de luz. Baixei os olhos. O chão escuro estava cheio de armadilhas, uma trama de cabos, fios e objetos cujo formato eu mal podia discernir. Sentia-me um pouco como Alice no País das Maravilhas, com uma mistura de alegria e ansiedade, de fascínio e medo por entrar naquele reino desconhecido. Mas fui em frente.

Sem querer atrapalhar os atores, que a essa altura se movimentavam pelo palco, ensaiando, esgueirei-me por aquela teia de fios e cabos e, tateando, desci pela escadinha lateral que vai dar na plateia. Com um cumprimento de cabeça, de longe, saudei o diretor e seus assistentes, que estavam sentados. Não queria interromper. Fui para uma fila lá atrás e afundei em uma das poltronas, cada vez mais fascinada.

Sob as luzes irreais que varriam a cena, pessoas que outro dia mesmo eu conhecera e com quem conversara – pessoas normais, sorridentes ou sérias, pessoas como qualquer um de nós, com incertezas e anseios – estavam transformadas. Eram personagens. Eram magia. Eram música e letra, eram fantasia. Eram teatro.

Foram horas assim. Horas em que me vi submersa naquele mundo único, iluminado e surreal. Talvez eu nem devesse falar em horas, porque ali dentro o tempo passa num tempo próprio. Seja como for, quando afinal saí, eu também estava transformada.

Com novo cumprimento ao guarda, cruzei o portão externo e me vi novamente na Praça Tiradentes. Era noite alta, já. As ruas do Centro do Rio estavam desertas, exceção feita a um ou outro mendigo dormindo pelos bancos. Ao fundo da praça, a fachada iluminada do Real Gabinete Português de Leitura, de uma beleza suave e lilás, aumentava a sensação de solidão. Era estranho pensar como a vida ali fora continuara, a vida comum, fora do tempo do teatro, aquele tempo atemporal no qual eu penetrara. Um tempo que, com sua mágica, parece ter o poder de fazer o mundo parar de girar.

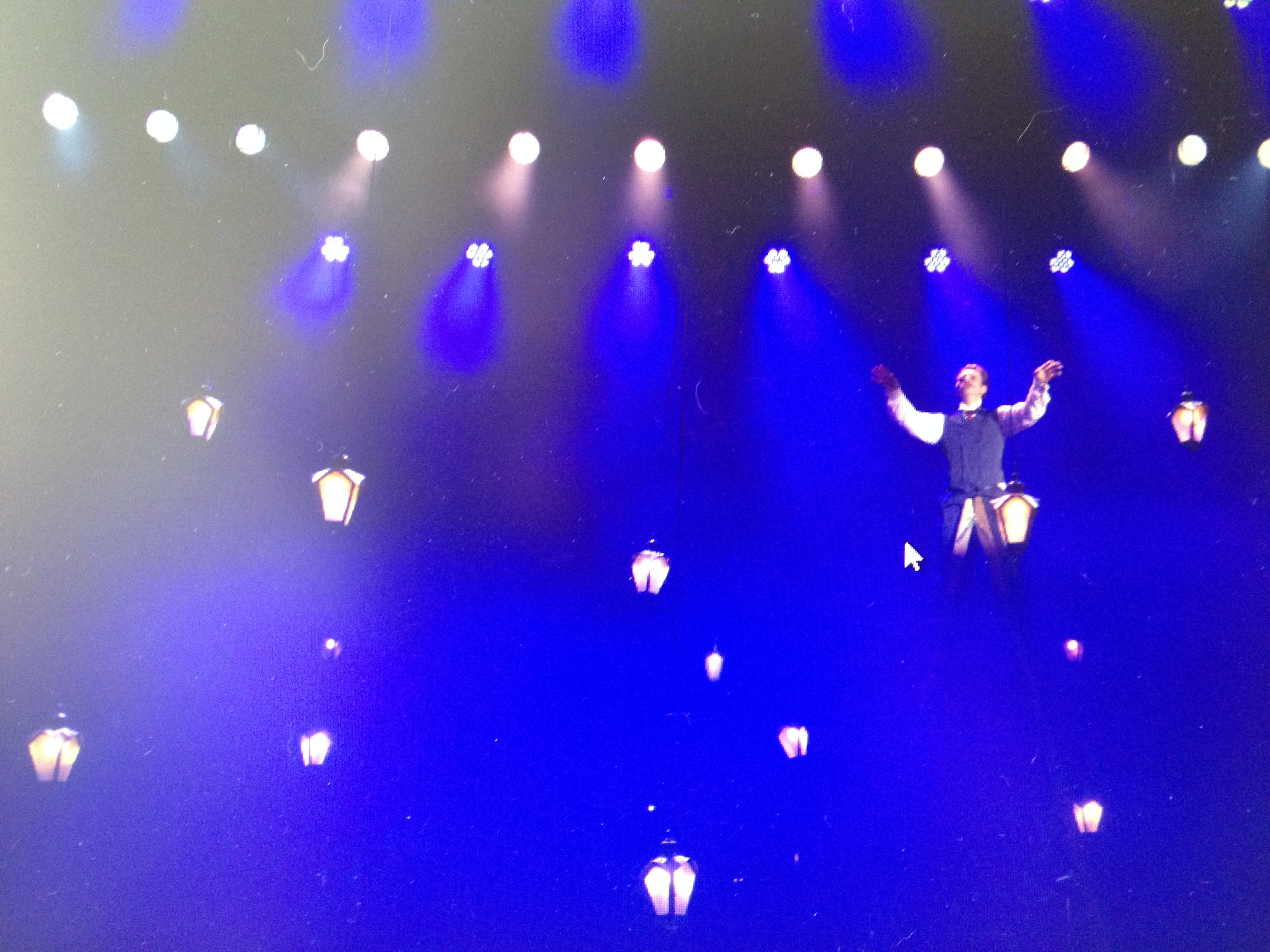

Hoje, cinco anos e mais algumas experiências teatrais depois, continuo deslumbrada com esse espaço de mistério que é o palco, essa caixa do imponderável que é o teatro, um lugar onde tudo pode acontecer e onde, a cada noite, cada espetáculo é único e irrepetível. Se naquela tarde na Praça Tiradentes eu me espantei com as entranhas do teatro, continuo, ainda hoje, descobrindo novos e novos motivos de deslumbramento, tanto no longo processo de ensaios quanto na hora da encenação para valer.

Lembro, por exemplo de um desses momentos. Foi em uma arena num subúrbio do Rio, onde íamos encenar minha peça O lugar escuro, sobre a doença de Alzheimer. É um tema pesado e tínhamos dúvidas sobre como seria a reação do público. Depois de uma temporada bem-sucedida em Copacabana, estávamos fazendo a primeira de doze apresentações gratuitas (bancadas pela Prefeitura do Rio) em lonas e arenas culturais, espaços voltados para pessoas com menor poder aquisitivo. Fomos todos, atores, técnicos, diretor, produtores e eu, numa van, atravessando os subúrbios cariocas na hora do rush, enfrentando um engarrafamento monstro e um temporal assustador. Depois de mais de duas horas de viagem, chegamos à arena onde seria realizada a peça. E descobrimos que estava faltando luz.

Ficamos do lado de fora, no pátio, esperando, sem saber bem o que fazer. Era impossível entrar na arena, lá dentro era só negror. Até poucos minutos antes da hora da peça, continuávamos sem saber se haveria espetáculo. Aí a energia voltou. As atrizes foram para o camarim e começou uma correria. Alguns minutos depois, os portões foram abertos e o público entrou. Eram poucas pessoas – claro, com aquela loucura de temporal e falta de energia. E com um detalhe: entre os espectadores, havia pelo menos umas vinte crianças de menos de 10 anos. Sentada no meio da plateia, fiquei me perguntando como seria a reação daqueles meninos (o espetáculo era recomendado para maiores de 12 anos) diante de um texto falando sobre velhice, doença e morte. Esperei.

Assim que a peça começou, percebi que os meninos e meninas estavam de olhos muito abertos, em atenção máxima. Apenas, de vez em quando, cochichavam entre si. Apurei os ouvidos para ouvir o que diziam – e fiquei impressionada. Eles estavam entendendo tudo! Foi um dos públicos mais atentos e receptivos de todas as temporadas de O lugar escuro. Ao final, nossa grande atriz Camilla Amado, que fazia o papel da mulher com Alzheimer, desceu do palco e veio confraternizar com os meninos. Todos a cercaram e abraçaram, como se ela ganhasse ali mais de uma dúzia de netos. Foi uma grande emoção.

Agora, com mais um trabalho em cena – o musical Bilac vê estrelas –, a emoção se renova. Depois de nossa temporada inicial, de dois meses, no Teatro Ginástico, no Centro da cidade, fomos fazer o circuito Sesc, em vários bairros e localidades do Grande Rio. Estava eu em um desses teatros, em Nova Iguaçu, para onde tinha ido no meio da tarde, no micro-ônibus da produção. A maior parte dos atores tinha ido conosco, mas dois deles, Tadeu Aguiar e Sérgio Menezes, precisaram ir mais tarde e, por isso, foram juntos, de carro. Só que chovia muito e eles pegaram um grande engarrafamento. Tentando escapar, consultaram um aplicativo com opções de trânsito e sem querer enveredaram por locais desconhecidos. Quando se deram conta, estavam em uma ruela escura, miserável. Anoitecia. De repente, o carro deles foi cercado por vários homens de motocicletas, com armas na mão. Os bandidos levaram tudo: o carro e todos os pertences deles, dinheiro, relógios, celulares, documentos. Largados sozinhos no meio da favela, sob a chuva, os dois atores conseguiram um celular emprestado e ligaram para alguém da produção, que foi buscá-los, enquanto, no teatro, todos nós aguardávamos, na maior aflição.

Quando os dois atores chegaram – trêmulos, encharcados –, eu pensei que o melhor a fazer seria suspender o espetáculo. Mas não. Tadeu e Sérgio foram para seus camarins e dali a poucos minutos começava a peça. Eu me perguntava como seria.

Pois foi uma surpresa. Lá estavam eles, parecendo completamente à vontade, concentrados, perfeitos em sua atuação. Bilac vê estrelas é uma comédia musical, onde os atores cantam, dançam, movimentam-se muito – e fazem rir. Como eles conseguiam?, eu me perguntava. Como podiam ser tão leves e engraçados tendo acabado de passar por uma experiência extrema, brutal, de risco de vida? É que ali dentro, naquele espaço de sonho que é o teatro, tudo fica em suspenso. Sobre o palco – essa pátria, esse porto seguro dos atores – nada de mal pode acontecer.

Texto meu publicado na revista Florense (agosto 2015)